さいたま・岩槻人形博物館で「岩槻の人形史」 地域人形文化を資料から読む

さいたま市岩槻人形博物館(さいたま市岩槻区本町6)で現在、岩槻区誕生20周年と同館開館5周年を記念した特別展「THE岩槻の人形史」が開催されている。

現在の岩槻人形博物館の辺り「木下口木戸」を古地図で示す学芸員の岩田明日香さん

岩槻は古くから「人形のまち」として知られ、高度経済成長期には約300軒の工房や問屋が並び、日本の人形文化を支えてきた。江戸時代には岩槻藩の城下町であり、日光御成道の宿場町としても栄えた岩槻が、どのように人形産地として発展したのかを、古文書や資料を通して紹介する。

展示は3部構成。第1章「人形作り前夜の岩槻」では、城下町・宿場町としての発展を紹介。第2章「人形作りの萌芽と発展」では、人形産地として歩み始めた近世岩槻の姿を紹介し、第3章「華開く『人形のまち』」では匠たちの技と創意に焦点を当てる。

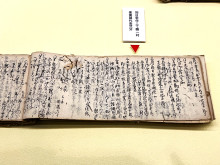

会場では、江戸中期(18世紀)の巨大な絵図「岩槻城并侍屋敷城下町迄総絵図」(さいたま市立博物館蔵)を展示。約3メートル四方のスケールで、当時の城下町の構造が描かれている。見沼区から訪れた女性来館者は「絵図には今も残る地名があり、道の形もほぼ同じ。当時のまちの様子が伝わってきて面白い」と話す。

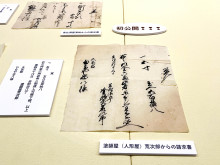

幕末維新期(19世紀)の「大宮宿雛(ひな)屋文書」から見つかった「塗師屋荒次郎からの請求書」も初公開。江戸時代から岩槻で人形の製作・販売が行われていたことを示す貴重な資料だという。

展示室では、岩槻藩士が描いた「岩槻八景」のスライド映像も上映し、往時の情景を紹介する。1970(昭和45)年の大阪万博に出品され、2025年大阪・関西万博でも再展示されたひな人形のほか、栄町に伝わる人形みこしや現代の人形師による新作も並べる。

同館学芸員の岩田明日香さんは「地域の人々と博物館が協働し、『岩槻の人形史』を体系的にたどる初めての試み。地元の人も新たな発見があるはずなので見に来てもらえたら」と呼びかける。

開館時間は9時~17時(入館は16時30分まで)。月曜休館。11月24日は開館。入館料は、一般=300円、高校生・大学生・65歳以上=150円、小中学生=100円。同展会期中に着物を着て来館で観覧料無料。今月30日まで。