全国で24時間スマホで呼べるベビーシッター・家事代行サービス「キッズライン」を運営する株式会社キッズライン(本社:港区六本木/代表取締役社長:経沢香保子)は、2025年4月14日(月)~4月20日(日)にかけて、0~17歳の子を持つ母親605人に「母の日」に関するアンケートを実施しました。その結果について、お伝えいたします。

要点

■80.1%の母親が「昨年の母の日は、家事・育児負担は普段と変わらなかった」と回答

■「やってもらえたら嬉しいこと」1位は「ひとりで過ごす時間の確保」

■家事・育児の9割以上を母親が担う家庭は3割超

■サポート格差が母親のキャリアや生活に影響しているという声も寄せられた

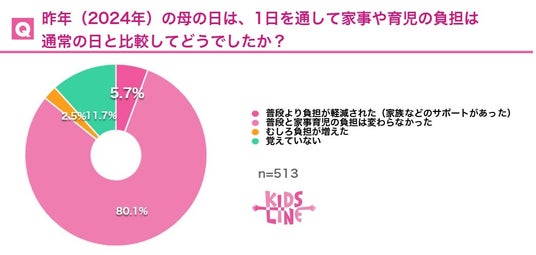

■昨年の母の日は「普段と家事育児の負担は変わらなかった」が80.1%

今回の調査では、昨年の母の日について「普段と家事育児の負担は変わらなかった」と回答した人が80.1%にのぼりました。一方で、「普段より負担が軽減された(家族などのサポートがあった)」と答えた人は5.7%にとどまり、「むしろ負担が増えた」と感じた人も2.5%いました。また、「覚えていない」と回答した人は11.7%で、母の日が特別な1日として印象に残っていない家庭も少なくないことがわかりました。

〈昨年の母の日の過ごし方〉

●子どもから手紙とカーネーションをもらった。パパからは子どもと一緒に選んだパジャマをもらった。夕飯も2人で作ってくれた。(神奈川県・40代女性/子ども1人)

●家事育児は普段と一緒です。子供と夫が感謝の言葉を伝えてくれました。(埼玉県30代・女性/子ども2人)

●自分も母なのに、義母の母の日のお祝いをしなければならず、プレゼント選びなどに追われた。私へのプレゼントは、子どもが野原で摘んだ花。(東京都・30代女性/子ども3人)

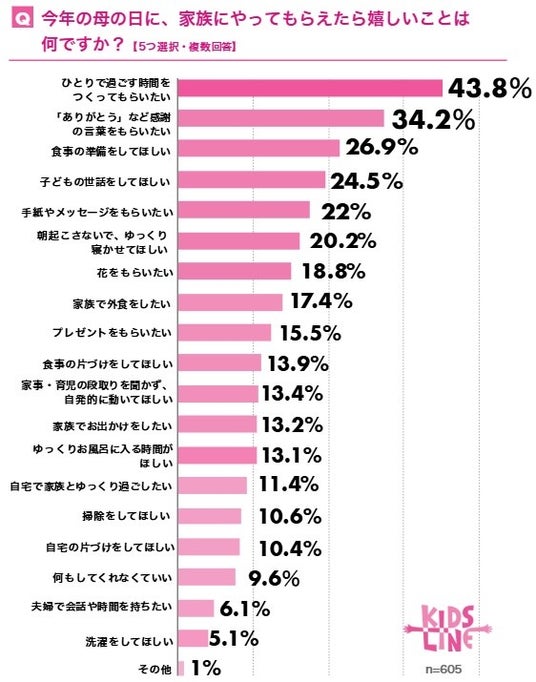

■今年の母の日に「家族にやってもらえたら嬉しいこと」ランキング/1位は「ひとりで過ごす時間の確保」

今年の母の日に「家族にやってもらえたら嬉しいこと」を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「ひとりで過ごす時間をつくってもらいたい」(43.8%)でした。2位は「ありがとうなど感謝の言葉をもらいたい」(34.2%)、3位は「食事の準備をしてほしい」(26.9%)となっており、心身を休めるための“時間”や“気づかい”を求める声が上位を占めました。

一方で、「手紙やメッセージをもらいたい」(22.0%)、「プレゼントをもらいたい」(15.5%)、「花をもらいたい」(18.8%)など、気持ちを伝える形のギフトも一定の支持を集めています。

「子どもの世話をしてほしい」(24.5%)や「朝起こさないで、ゆっくり寝かせてほしい」(20.2%)、「家事・育児の段取りを自分に聞かず、自発的に動いてほしい」(13.4%)など、実際の家事育児を分担してほしいという切実な声も多く寄せられました。このことから、母の日に本当に求められているのは、「感謝の言葉」だけでなく、日々の負担を軽くする“具体的な行動”であることがうかがえます。

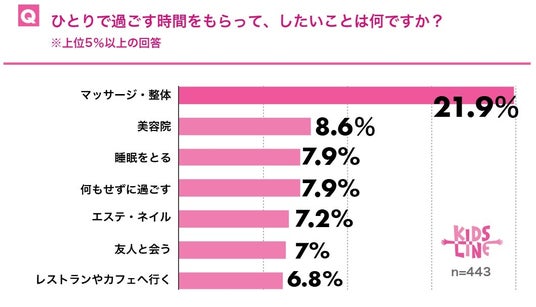

■「ひとり時間でやりたいこと」はマッサージ・整体/求めているのは“心と体のリセット”

「ひとりで過ごす時間をもらえたら、何をしたいか」を尋ねたところ、最も多かったのは「マッサージ・整体」(21.9%)でした。次いで「美容院」(8.6%)、「睡眠をとる」(7.9%)、「何もせずに過ごす」(7.9%)、「エステ・ネイル」(7.2%)、「友人と会う」(7.0%)、「レストランやカフェへ行く」(6.8%)などが続きました。

母親たちが「ひとりの時間」に望んでいるのは、華やかなレジャーよりも、疲れた心身を整え、リフレッシュするような過ごし方であることがうかがえます。日常的に自分のケアや休息が後回しになりがちな中で、“ただ休む”ことへのニーズが強く表れている結果といえます。

■今年の母の日はどのように過ごしたい?“理想の母の日”プラン

母の日に“してもらいたいこと”として最も多く挙がったのは「ひとりで過ごす時間」でしたが、自由記述からは、その時間の過ごし方や母の日に望む気持ちの“多様さ”も浮かび上がりました。「何か特別なこと」ではなく、普段できないことを叶える日。そんな“理想の母の日”を想像する声を紹介します。

〈母の日の理想の過ごし方〉

●ゆっくり起きて家でご飯を食べてから、お昼にスパに行きマッサージを受ける。(埼玉県・30代女性/子ども1人)

●朝昼夜の献立と、子どもたちの予定(どこへ遊びに連れて行ってどこでご飯を食べさせるか)を考えずによい一日を過ごしたい。(東京都・30代女性/子ども2人)

●夫や子どもから花や「ありがとう」の言葉をもらいたい。時間の過ごし方はいつも通りでよい。(千葉県・40代女性/子ども2人)

●夫が朝から子どもを連れて2人で夕方まで出かけてくれ、私は家でひとりでゆっくり過ごす。夕食はスーパーのお寿司とサラダとお味噌汁で、夫が子どものお風呂と寝かしつけまでしてくれる。私はゆっくりお風呂に入り、ボディメンテナンス。今まで一度もこんな時間を過ごしたことはありません。(東京都・40代女性/子ども1人)

●母の日だから特別なことは求めていない。それより日々の食事を手伝ってほしい。ただ、ねぎらいの言葉をひと言もらえたら、それだけでとても嬉しい。(神奈川県・40代女性/子ども2人)

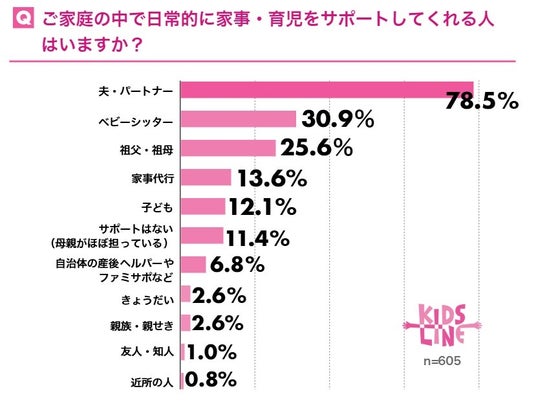

■家庭内サポートは「夫」が最多も、約1割は「サポートはない」と回答

日常的に家事・育児を分担・手助けしてくれている人を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「夫・パートナー」(78.5%)でした。次いで「ベビーシッター」(30.9%)が「祖父・祖母」(25.6%)を上回り、家族に代わるサポートとして身近な存在になってきていることがうかがえます。共働き世帯の増加や実家との距離などから、必要なときに依頼できる外部サービスのニーズが高まっていると考えられます。

また、「家事代行」(13.6%)やベビーシッターといった民間サービスの利用率は、「自治体の産後ヘルパーやファミサポなど」(6.8%)といった公的支援を大きく上回りました。柔軟性や手続きのしやすさから、民間サービスの方が利用しやすいと感じている家庭が多いことが背景にあると考えられます。

一方、「サポートはない(母親がほぼ担っている)」と答えた人も11.4%にのぼり、母親が家事・育児を一人で抱えている家庭も少なくありません。サポートの有無や手段の違いによって母親の負担に大きな差が生まれており、支援環境の格差が浮き彫りになりました。

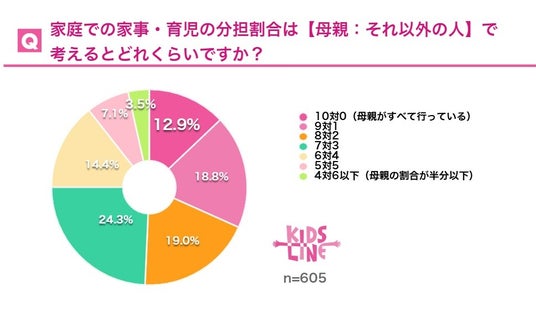

■家事育児の「9割以上を母親が担う」家庭が3割超 平等な分担はわずか7.1%

家事・育児の分担割合を「母親:それ以外の人」の比率で聞いた結果、「10:0(母親がすべて担う)」が12.9%、「9:1」が18.8%となり、あわせて31.7%の家庭で“母親が9割以上担っている”ことがわかりました。「8:2」(19.0%)や「7:3」(24.3%)まで含めると、75%以上の家庭で母親に大きく負担が偏っている実態が浮かび上がります。

一方、「5:5」と答えた人は7.1%にとどまり、「母親の割合が半分以下」(4:6~0:10)はわずか3.5%。家事育児はいまだに“母親中心”で成り立っている家庭が多く、母親の負担が蓄積しやすい構造が続いていると言えます。より実質的なサポートのあり方や、分担意識の見直しが求められています。

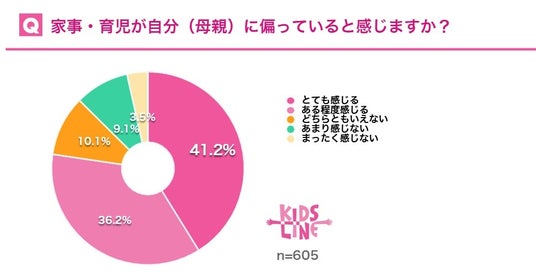

■家事育児は「母親に偏っている」と感じる人が77.4%―「分担の改善を求めたい」が6割以上に

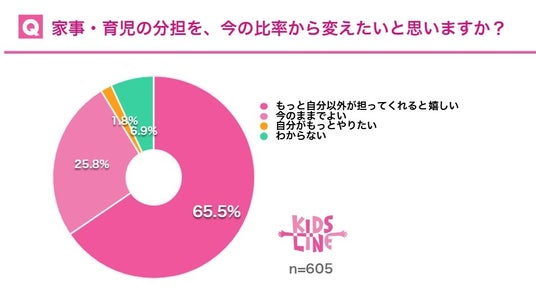

家事や育児の負担について、「自分に偏っていると感じる」と回答した母親はあわせて77.4%にのぼりました。一方で、「あまり感じない」「まったく感じない」と答えた人はあわせて12.6%にとどまり、家庭内で分担がバランスよく行われていると実感している母親は少数派であることがわかります。

さらに、家事・育児の分担を今の割合から変えたいかを尋ねたところ、「もっと自分以外が担ってくれると嬉しい」と答えた人が65.5%を占め、負担感とともに“より平等な分担を望む声”が顕著に表れました。「今のままでよい」は25.8%、「自分がもっとやりたい」はわずか1.8%で、負担の実態と変化への希望がセットで存在していることが明らかになりました。

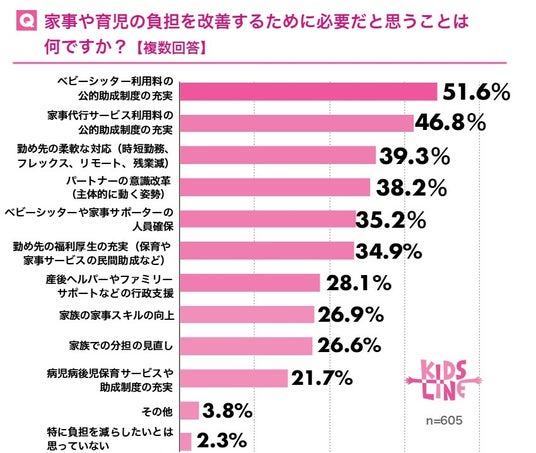

■家事育児の負担を改善する取り組み―「ベビーシッターや家事代行の公的助成」を求める声が多数

家事や育児の負担を改善するために必要だと思う取り組みについて尋ねたところ、最も多かったのは「ベビーシッター利用料の公的助成制度の充実」(51.6%)、次いで「家事代行サービス利用料の公的助成制度の充実」(46.8%)でした。過半数に迫る母親たちが、費用面での公的支援によって民間サービスを利用しやすくする仕組みの必要性を感じていることがわかります。

また、「勤め先の柔軟な対応(時短勤務・フレックス・リモートなど)」(39.3%)や「パートナーの意識改革」(38.2%)、「ベビーシッターや家事サポーターの人員確保」(35.2%)など、家庭外の制度・意識改革と家庭内の分担改善の両面からのアプローチが求められていることが明らかになりました。

一方で、「家族の家事スキルの向上」(26.9%)や「家族での分担の見直し」(26.6%)といった家庭内の取り組みも4人に1人以上が選んでおり、母親たち自身が「家の中での役割バランスを見直す必要がある」とも感じていることがうかがえます。

特に注目すべきは、いずれの選択肢よりも「特に負担を減らしたいとは思っていない」と答えた人がわずか2.3%にとどまった点です。ほぼすべての母親が“今のままでは負担が大きい”と感じ、改善を必要としている現状が、今回の調査結果から浮かび上がりました。

■家事育児の“サポート格差”が母親の人生を左右している―調査に寄せられた切実な声

今回のアンケートでは、「家事育児のサポート格差」について自由記述で意見を募ったところ、多くの母親から、支援の有無や環境の違いによって生活や働き方、将来設計にまで大きな差が生まれている実態が寄せられました。

実家が遠方で頼れない、夫が多忙で育児に関われない、一方で祖父母が全面的にサポートしている家庭もあるなど、支援状況は家庭によってさまざまです。こうした“サポート格差”が、母親たちのキャリアや心身の余裕、家族のあり方にどのような影響を与えているのか―寄せられたリアルな声を紹介します。

〈サポート格差に悩む母親たちの声〉

●祖父母の支援がある家庭との格差を痛感・両親と同居している知り合いは夫婦共にバリキャリで、祖父母が幼稚園や習い事の送迎、食事、睡眠すべてを担っている。反面、私の夫はハードワークで実家の助けもないため、母親のキャリアは底辺に留まり、圧倒的に不利だと日々感じている。(東京都・30代女性/子ども2人)

・両実家が遠方で、仕事をすればするほどベビーシッター代がかかるし、子どもと過ごす時間も減る。1人の収入では生活が厳しく、なんとか子どもの小さい時期を乗り越えなければいけないので、ベビーシッター代の補助がもっと増えてほしい。(東京都・40代女性/子ども2人)

●支援の乏しさがキャリア形成を制限している

・パートで働きながらワンオペで2人の未就学児を育てています。本当は自分のキャリアや仕事のやりがいを考えるとフルタイムで働きたいけれど、保育園の送迎や習い事、食事の準備を考えると踏み切れません。(福岡県・40代女性/子ども2人)

・保育園のお迎えや子どもの体調不良時の対応などを含め、ほぼ母親であり、私はそのために働き方を変えました。自営業で明らかな収入減になっています。母親が自営業の家庭への経済的・社会的支援をもっと充実させてほしいです。(東京都・40代女性/子ども2人)

●夫の働き方・意識も“格差”の一因に

・サポートの有無は大事だけれど、まずは夫や夫の職場に変わってほしい。夫が変わらず、母親だけがサポートを探して奔走するのは本末転倒な気がします。(東京都・30代女性/子ども2人)

・夫にもっと家事育児を分担してほしいが、残業が多すぎて頼めない。母親だけでなく、小さな子がいる父親も早く退社できるような会社の仕組みや意識改革が必要だと思います。(東京都・30代女性/子ども2人)

■今年の母の日は、「どう過ごしてもらうか」を家族で考えるきっかけに

昨年の母の日は、多くの母親が「普段と変わらなかった」と感じており、今年は自分だけの時間や具体的なサポートを望む声が多数を占めました。この結果を参考に、今年の母の日は“何をあげるか”ではなく、“どう過ごしてもらうか”を家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。

また回答結果からは、家族構成や支援体制の有無により、母親の負担に大きな差がある「家事育児のサポート格差」も浮き彫りになりました。この格差は、母親の心身の負担だけでなく、就労やキャリア形成にも影響を及ぼす社会的課題です。

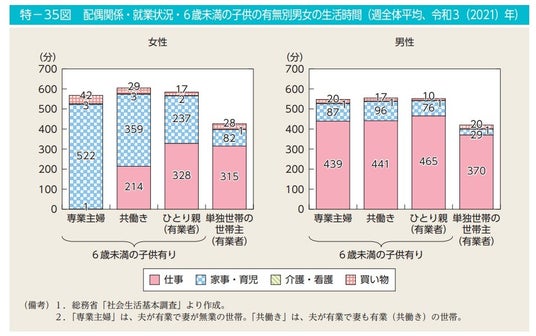

内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』では、6歳未満の子どもがいる共働き世帯において、母親の家事・育児時間は1日あたり約6時間、父親は1時間半程度とされており、その差は歴然です。こうした「時間の違い」は、家庭内で母親がどれだけ休めるか、自由な時間を持てるかに直結しています。

母の日をきっかけに、母親が本当に“休める日”を実現するにはどうしたらよいか。家庭の中だけでなく、社会全体でも見直していくことが期待されます。

※内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』特-35図(令和3年「社会生活基本調査」より)

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/pdf/r05_tokusyu.pdf

■キッズラインとは

「キッズライン」は、スマートフォンから簡単に利用できるベビーシッターおよび家事代行のマッチングプラットフォームです。現在、全国47都道府県で活動するサポーターは4,500名以上(2025年2月現在)。利用者は事前にサポーターの詳細なプロフィールや口コミ評価を確認して、24時間オンラインで手配できます。

サービスに登録できるベビーシッターは、特定の資格や研修(※1)をクリアし、弊社の面接および研修に合格した者のみとなっています。

家事サポーターは、整理収納アドバイザー資格を有する方や飲食店勤務経験者、豊富な主婦経験を持つ方が選考を通過し、活動しています。

累計依頼件数は230万件を突破し、全国各地の自治体とも連携。法人経由では2,300社以上の従業員の方に、育児や家事のサポートをご利用いただいています。また、安心してサービスを利用いただくために「安心安全対策10箇条」(※2)を策定しています。

詳しくは、公式サイトをご覧ください。

サービスTOP|キッズライン

(※1)<該当する資格・研修>

保育士(保母は対象外)/看護師/准看護師/子育て支援員研修(地域保育コース)/家庭的保育者等研修/全国保育サービス協会(ACSA)認定ベビーシッター/全国保育サービス協会(ACSA)ベビーシッター養成研修+現任研修/全国保育サービス協会(ACSA)居宅訪問型基礎研修

(※2)キッズライン「安心安全対策10箇条」

https://kidsline.me/about/safety10

<キッズラインサポーターの活動エリア>

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

■調査概要

・調査主体:株式会社キッズライン

・調査期間:2025年4月14日(月)~4月20日(日)

・調査対象:0~17歳の子を持つ母親605名

・調査方法:インターネット調査

?本プレスリリースのお問い合わせ先

株式会社キッズライン 広報担当

取材依頼フォーム:https://kidsline.me/corp/coverage/

■会社概要

株式会社キッズライン

代表者:経沢 香保子

事業内容:インターネットを使った女性支援事業、育児支援事業

所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル7F

https://kidsline.me/